はじめに

2024年5月の民法改正により、選択式共同親権制度が導入されることとなりました。これに伴い、父母の離婚後の子育てルールを明確にする為の「共同監護計画書」の重要性が飛躍的に高まっています。

この計画書は、離婚後の父母間の紛争を未然に防ぎ、共同子育てを円滑に進める上での非常に重要なものであり、「子育てに関する将来設計図」といえるものです。しかし、突然、共同監護計画書を作成することになっても、「何を書けばいいの?」「作成しないとどうなるの?」と、不安や疑問を持たれる方が多いことでしょう。

この記事では、共同監護計画書の基本的な定義から、作成することで得られるメリット、注意点、そして法的な側面について、ポイントを徹底解説します。

1. 共同監護計画書とは?

共同監護計画書とは、「離婚後も父母双方が協力して子どもの養育にあたるための具体的なルールと取り決めを明記した文書」です。英語では「Parenting Plan」と呼ばれるものであり、日本では「共同養育計画書」と呼ばれることもあります。

1-1. 共同監護計画書の法律上の位置づけ

現行法および改正後の民法においても、共同監護計画書の作成自体は義務付けられていません。しかし、共同親権制度の趣旨である「父母の協力」を実現するための実務上の必須ツールとして、その重要性は極めて高く、アメリカ(ワシントン州他)やフランスを始めとする海外諸国では、離婚時の共同監護計画書の策定及び提出が義務付けられています。

何故、それほどまでにこの「共同監護計画書」が重要であるかというと、この共同監護計画書が、コミュニケーションの希薄化が避けられない「離婚後の父母間」という特殊な関係下において、父母双方の「認識のズレ」を防ぎ、ひいては、「紛争を予防」し、子供の生活と成育に一貫性と安定性をもたらすからです。

1-2. 共同監護計画書を作成するメリット

,共同監護計画書を作成するメリットは大きく以下に挙げる点です。また、共同監護計画書を作成するプロセス自体が、父母双方にとって将来起こりうることを事前にイメージトレーニングさせるものですから、後々の「事後的な想定外」を減らし、離婚後の父母・子供、全員の生活に安心と安全をもたらす役割があるといわれています。

1-2-1. 子供に対するメリット/安定した生活と安心感のある日常

共同監護計画書は、父母の離婚に面して将来に強い不安を抱いている子供にとって、「父母が離婚しても父母との関係が継続される」という保証を与え、極めて大きな安心感を与えます。そして、「(従来と全く同じとはいいませんが、父母が離婚した後も、)父母それぞれと生活していくことに変わりはない」という、生活の安定をも与えるものとなっています。

また、子供自身の日常の生活パターンが明確化されることによって精神的な安定が得られ、同時に、父母の役割やルールの明確化を通じ、子供が、「お父さんとお母さんのどちらに聞けばいい?」と、判断に迷ってしまう事態を防ぐことができます。

1-2-2. 父母に対するメリット/トラブルの未然防止

離婚後のトラブルの約9割は、「ルールが不明確であること」に起因するものと言われています。

共同監護計画書の策定は、父母自身が将来起こり得るトラブルを事前に想定し、具体的な文言として文書に記すものである為、必然的にルールが明確化されます。共同監護計画書を事前に策定しておくことで、「言った言わない」などの非建設的な口論を避けることができ、父母自身の離婚後の生活にも、安心と安全を与える役割を果たすものです。

そして、事前に意思決定の基準を定めておくことによって緊急時や想定外の事態にもスムーズに対処ができる他、万が一、調停や裁判となった場合でも、「共同監護計画書ではどう定めているか」という基準に舞い戻ることになり、公平公正さが担保されるメリットがあります。

共同親権が主流となっている海外の事例を見ても、養育費や親権者変更など、裁判所が父母間で定めた共同監護計画書を重要証拠として扱っている点は明らかであるといえます。また、共同監護計画書を策定した後は、その計画書に沿って監護責任を果たしていくことが、その人の監護に対する責任の強さであると認められる傾向にあります。

2. 共同監護計画書の主な取り決め事項

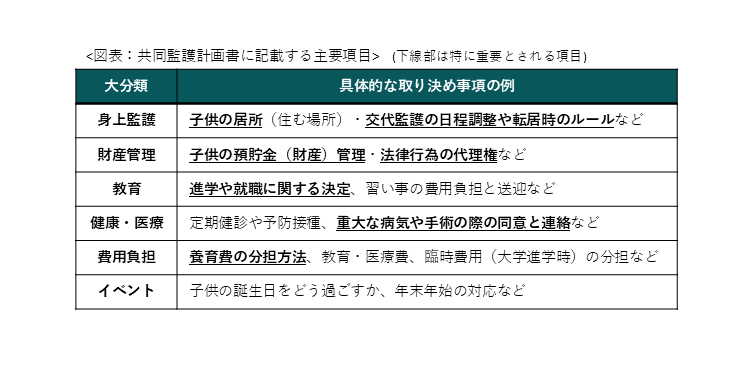

詳しくは別記事でも取り上げていきますが、共同監護計画書に記載すべき大分類としては以下のような項目があります。

「親権って何?─親権の仕組みと法律をわかりやすく解説」で取り上げた身上監護権や財産管理権に関する項目を始め、監護日程・養育費・教育・医療に関する項目、そして、課外活動や誕生日等のイベントに至るまで、多岐に渡る項目が挙げられます。

当然、ご家庭の事情や状況によってケースバイケースですが、「事前に取り決めを交わしておけば、後々の問題を避けられる」といった点は間違いないものといえるでしょう。とはいえ、まさに離婚しようとしている父母が将来の全てを細かく取り決めるのも簡単ではありません。そのような場合は、まずは上の表の下線部分を例とする重要項目のみ取り決めを交わし、その後、必要に応じて他の項目の追加を検討していくのも、一つの手段といえることでしょう。

3. 共同監護計画書の有効性を高める為には?

共同監護計画書は、単に計画を紙に書き下ろしただけでは、いわゆる片手落ちの状態です。

他の様々な約束関係文書と同じく、署名や捺印を通じて契約書としての位置づけを付与しておくのが望ましく、また、特に養育費や財産に関する項目などが記載されている場合は、共同監護計画書と共に必要事項を記載した公正証書の形で作成しておくことによって、更に効力を高めることが可能となっています。

3-1. 公正証書の活用

公正証書は、公証役場にいる公証人が文書締結のプロセスに関与し、その文書が確かに父母双方の意思に基づいて作成されたことを公的に証明する文書です。公正証書は、その証明力の高さから、「執行受諾文言」の記載が可能となっており、万が一、養育費等を始めとする金銭支払が行われなかった場合は、裁判を経ずに強制執行できる効力を付与することが可能となっています。

共同監護計画書を作成した後、それを公正証書化しておくことで、その取り決めの有効性を高めることができ、有事の際に裁判を起こす手間と費用を回避することができます。

なお、この公正証書についてですが、公証役場・公証人は、「内容が出来上がった文書を公的に証明する」ところを役割としておりますので、その事前段階で当事者同士が内容を合意しておく必要があります。

3-2. 調停・審判調書の活用

裁判所は父母の紛争解決の手段として調停・審判といった制度を準備しています。

調停は、第三者を交えた当事者間の話し合いで物事を決定していくプロセスであり、審判は、裁判官が当事者の主張やその他の事情を踏まえて物事を決定するプロセスです。そして、そこで決定された内容は「調停調書」または「審判書」に記載され、これらの文書は、確定判決と同じ効力を持っています。

共同監護計画書の大枠を合意できていて一部のみ合意できていない場合など、裁判所調停を活用し、その調停調書の形で共同監護計画書を締結するのも、一つの手段といえます。

なお、裁判所調停では「誰を調停者にするか」という点に当事者の意思を反映することが難しいという点があります。ご親族を中心に父母双方の立場を理解して中立に振舞える方がおられる場合、その方々のご協力を経て話し合いを済ませるのも一つであり、その他、家事に関するADR(裁判外紛争解決手続)を利用するのも選択肢であるといえます。

おわりに

いかがでしたか。今回は、共同監護計画書が「離婚後も父母双方が協力して子どもの養育にあたるための具体的なルールと取り決めを明記した文書」であること、そのメリットや取り決め事項、有効性の高め方などについて解説してまいりました。

海外諸国の事例が示す通り、共同監護計画書は、離婚後の父母による円滑な共同子育ての為の必須ツールであり、父母双方と子供にとって大変なメリットをもたらすものです。共同親権・共同監護とセットで考えていきましょう。