はじめに

親権とは、未成年の子供に対して親が持つ法的な権利・義務のことです。

この記事では、そもそも親権とは何か、その仕組みや法律体系がどうなっているかなどをお話ししつつ、「2024年民法改正によって何が変わる?」といった点についても触れていきたいと考えています。

第1章:親権とは

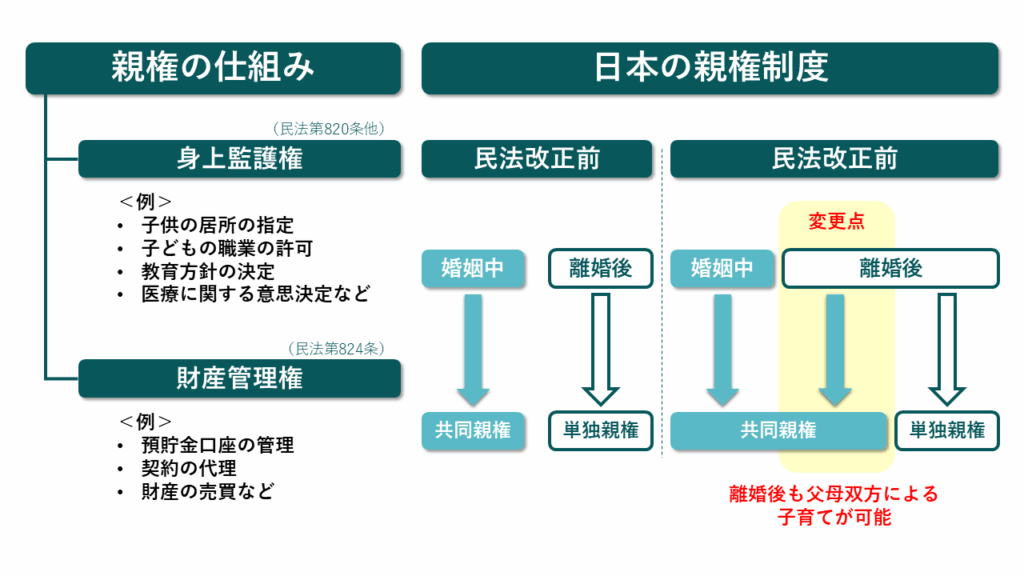

以下は親権の仕組みを図解にしたものです。これまでの日本では、婚姻中の父母は共同親権を持ち、離婚した場合は単独親権制度という仕組みになっていましたが、2024年改正民法により、(その施行後は)単独親権か共同親権かを選択できるようになってます。

1-1. 親権は権利?義務?

親権とは、その文字自体の成り立ちから、「親の権利」と誤解されがちですが、実際は「未成年の子どもに対して親が持つ法的な権利・義務」であり、2024年の民法改正では、その位置づけがより鮮明に表されています。(民法第818条)

【改正前】民法第818条1項

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

【改正後】民法第818条1項

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

従来の民法は明治民法による「家長制度」をルーツとするものであった為、「親の権利」としての側面が色濃く反映されたものとなっていましたが、今回の民法改正により、「親は子どもの幸福(利益)を守る義務を負っており、その義務を履行する為に権利を持つ。」といった位置づけがより明確化されました。

1-2. 親権の仕組み、身上監護権と財産管理権

親権は、法律上、「身上監護権」と「財産管理権」の2つに大別されています。

1-2-1. 身上監護権

民法第820条

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

これは、子供の生活や教育に関する権利・義務であり、具体的には、以下のようなものが含まれます。なお、親権者は、子どもの人格を尊重し、年齢や発達段階に応じた配慮をしながら監護・教育を行う必要があるとされています。(民法第820条)

1-2-2. 財産管理権

民法第824条

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

これは、子供の財産を管理し、また、法律行為に関して代理や同意を行う権利・義務であり、以下のようなものが含まれます。親権者は、子どもの利益を最優先に考え、慎重にこれらの権利を行使する義務があるとされています。

- 預貯金口座の管理

- 契約の代理

- 財産の売買

ただし、親子間で利益が相反する場合(例:親が子ども名義で借金をするなど)は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を求める必要があります(民法第826条)。

1-3. 離婚後の親権

日本の従来の民法では、父母が離婚した場合、その後の親権については単独親権一択でしたが、2024年の民法改正により、離婚後も共同親権を継続することが可能となりました。(民法第819条)

【改正前】民法第819条

- 協議離婚の場合、父母の一方を親権者と定めなければならない。

- 裁判離婚の場合、裁判所は父母の一方を親権者と定める。

【改正後】民法第819条

- 協議離婚の場合、父母の双方又は一方を親権者と定めることができる。

- 裁判離婚の場合、裁判所は父母の双方又は一方を親権者と定めることができる。

これについては後ほど詳しく紹介します。

第2章:日本の親権制度の課題と2024年民法改正

2-1. 日本の親権制度の課題

これまでの日本の制度では、父母の離婚後の単独親権が義務付けられており、それまで同様に両親が共同親権を持つことはできず、父母のどちらか一方を親権者に定めないといけない「単独親権」制度が用いられていました。これは親権者を明確にすることで子供の生活の安定を図るという目的がありましたが、以下のような課題が多く指摘されていました。

- 親権を持たない親が子どもと関わる権利が制限される

- 養育費の未払いが発生しやすい

- 面会交流がうまく機能しない

- 子どもの権利・福祉よりも親同士の対立が優先されるケースがある

2-2. 民法改正の背景

こうした課題を踏まえ、国際的にも共同親権が主流である中、2024年5月に日本でも制度の見直しが加えられ、離婚後も父母が共同で親権を継続できる「共同親権」の選択肢が導入されました。施行は2026年4月頃が予定されています。

2-3. 民法改正の主なポイント

2-3-1. 選択式共同親権の導入

まず、離婚後も父母が共同で親権を持つことが可能になりました。従来は単独親権のみであったところ、今回の改正で「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになったのです。共同親権を選んだ場合、親権の行使は原則として父母が共同で行い、子の居所や進学、医療など重要な事項は協議して決定します。なお、父母間の協議が整わない場合は家庭裁判所が判断する形となっています。

2-3-2. 親の監護責任の明確化

今回の改正民法では、「父母双方の監護責任・協力義務」が明記された点も特筆すべき点の一つと言えます。婚姻状態や親権の有無にかかわらず、父母は子供の心身の健全な発達を図る責務を負い、子の人格を尊重しながら金銭的・非金銭的に関与することが求められます。また、子が親と同等の生活水準を維持できるよう扶養する「生活保持義務」も規定されました。父母は子供の健全な発達の為、互いに人格を尊重し協力する義務があり、暴言や誹謗中傷などがそれら義務違反とされる可能性があると定められました。

2-3-3. DV・虐待への対策

また、当然のことですが、DVや虐待の履歴等がある場合には、共同親権は認められません。

2-3-4. 親権者変更の柔軟化

従来の親権者変更制度は、「子の利益のため必要な場合」となっており、つまりは、主にそれを判断する主体が子供自身ではなく裁判所となっており、「実質困難」とされていたところ、今回の民法改正により、子供自身や親族の申立てによって行うことが可能となりました。変更の判断には、父母の関係性、養育実態、子供の意思・利益などが考慮されることとなります。

2-4. 共同親権のメリットと課題

共同親権については以下のようなメリットと課題があるといわれています。日本を除く殆どの先進国が共同親権制度を採用してそれが社会に定着している点や、日本でも子供の権利保護に向けた動きが拡大している点などを踏まえると、中長期的には、日本でも共同親権が主流になるものと考えられています。

2-4-1. 共同親権のメリット

共同親権のメリットは以下のようなものが挙げられます。中でも最大のメリットとして目されているのは、子供が継続的に両親双方からの愛情を受けられる点、言い換えると、両親の離婚が子供に与える悪影響を最小限に留めることができる点です。また、両親双方にとっても、養育費の未払い防止や面会交流の円滑化にもつながることから中長期的なメリットが大きく、親権争いの緩和や育児負担の分散も期待されています。

- 子どもが両親との関係を維持して双方からの愛情を受けられる

- 養育費の支払いや面会交流の円滑化

- 親権争いの緩和

- 離婚後の育児負担の緩和

しかし、共同親権を採用するだけで全てが上手くいくとは限りません。離婚という形で袂を分かった父母がその後も共同で監護を継続する為には、以下のような課題があるとされています。

- 教育方針の対立が起こる可能性

- 意見の不一致による子どもへの悪影響

- 面会交流や監護の分担が不明確になるリスク

なお、こうした課題を克服する為、先程の「離婚後の父母双方の協力義務」が重要であるとされており、以下の通り、改正民法ではこの点に関する条文(フレンドリーペアレントルール)が加えられています。

【改正後】民法第824条の2 第4項(新設)

父母は、その双方が親権者であるときは、子の利益のために協力して親権を行使しなければならない。

おわりに

今回は、親権というものの位置づけ(親が子供の幸福を守る義務及びその為の権利。)、その仕組み(身上監護権と財産管理権)、2024年の民法改正についてポイントをお話させて頂きました。

離婚は後ろ向きな話ですが、現実問題として3組に1組の夫婦が離婚となっているのが現代日本の実態です。また、誰にでも「想定外」は起こり得るものです。また、今回の民法改正は「子供の利益(幸福)を守る」為のものであり、これを実現させる為には社会全体の理解と協力が必要不可欠と言えます。日ごろから適切な「親権」の位置づけと仕組みを理解して行動することが大切であるといえます。