はじめに

子供は「未来」の象徴ともいえる存在です。その未来を守るために、今日の私達に求められているものの一つが、「子供の人権の尊重」です。

この記事では人類史における人権思想の歴史、その意味や意義についてお話しし、その中で「子供の権利」という概念がどのように生まれ、発展してきたのかを振り返りながら、日本における子供の権利保護の現状と今後に向けた課題などについて触れていきます。

1. (そもそも)人権とは?

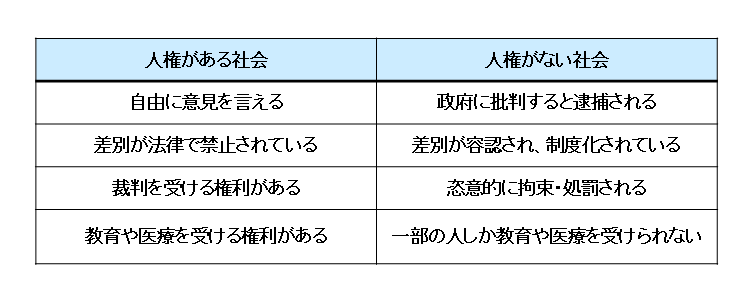

人権とは、「人間が生まれながらにして持っている権利」のことで、国籍、性別、年齢、宗教、思想などに関係なく、人が平等に持つ権利のことです。例えば以下のようなものです。

- 自由に意見を言う権利(表現の自由)

- 安全に生きる権利(生命の権利)

- 教育を受ける権利

- 差別されない権利

イメージがつかないかもしれませんが、人権がある社会とない社会では以下のような違いがあります。

また、例えばですが、「江戸時代の隠れキリシタン」についてご存じでしょうか。当時、少数派であったキリシタンの方々が国からの迫害や弾圧を受けたものですが、あれはまさに、その時代に、「人権(宗教の自由)」が存在していなかったから発生したものといえます。

現代日本においては、当然のものとして、宗教他、多数派/少数派等の考え方に基づく迫害や弾圧が禁じられていますが、それは単に時代が経過したからではなく、その過程において「人権概念」が社会に浸透し、「個人の自由と尊厳」が守られるようになったからであるといえます。

2. 人権思想の発祥と発展

人権思想は、長い歴史の中で徐々に形成されたものです。その起源は古代ギリシャ・ローマにまで遡ることができますが、現代的な人権概念の基盤が築かれたのは17世紀以降のブルジョア革命に由来するところが大きいといわれています。これらの革命を通じ、従来の貴族・聖職者の特権が廃止され、王権に対する議会の優位性が確立するなどし、国/人民の関係性において、「国・君主の為の人民」ではなく、「人民の為の国家」という概念への転換が進み、それが、近代的人権思想の発祥となりました。

その後、19世紀に入ると、アメリカの奴隷解放宣言などを通じて人権の普遍性が広がり、それまで「所有物」として扱われていた奴隷が「人間」であるとして認められるようになりました。そして、20世紀、1948年、国連による世界人権宣言を皮切りとして、国家の枠組みを超えた世界規模での国際条約となっていったのです。

- 1689年:ジョン・ロック(イギリス)

「人間は生まれながらにして生命・自由・財産に関する権利を持っており、政府はこれを守る為に存在する」という「自然権」を提唱しました。

- 1776年:アメリカ独立宣言

「すべての人は平等に創られ…生命・自由・幸福の追求の権利を持つ」という理念が明示され、個人の自由と権利が強調されました。

- 1789年:フランス人権宣言

自由、財産、安全、抵抗の権利など、普遍的な人権の概念が明文化されました。

- 1862年:アメリカ奴隷解放宣言

それまで「所有物」として扱われていた奴隷を「人間」であると認め、人権が一部にのみ与えられるものではない、普遍性を帯びた人類共通のものであるとの考え方が広まりました。

- 1948年:世界人権宣言

二度の世界大戦、ホロコースト等の惨禍を経て、国際社会が人権の普遍性と人権保護の重要性を再確認しました。これにより、国家の枠を超えた人権保障の枠組みが始まりました。

これらのマイルストーンは、個人の尊厳と自由を守るための思想的・制度的基盤を築き、現代の人権保障の礎となっています。

3. 世界人権宣言以降の国際人権条約の展開

1948年の世界人権宣言以降、国際社会は様々な分野で人権を保障する条約を締結してきました。特に人種、性別、子供に関する条約は、差別の撤廃と権利の平等を実現させ、人権の普遍性を社会全体へと浸透させる上での重要なステップとなっています。

- 1965年:人種差別撤廃条約(CERD)

あらゆる形態の人種差別を撤廃することを目的とし、教育・雇用・政治参加などの平等を保障。

- 1979年:女性差別撤廃条約(CEDAW)

女性に対する差別を撤廃し、教育、労働、政治参加などの分野での平等を推進。

- 1989年:子どもの権利条約(CRC)

子供を権利の主体として認め、生命、生存、発達、意見表明、保護などの権利を包括的に保障。日本は1994年に批准。

これらの条約は、国家に対して法的義務を課すものであり、国内法の整備や政策の見直しを促す力を持っています。

4. 子どもの権利条約(CRC)とは?

子どもの権利条約(Convention on the Rights of the Child)とは、すべての子どもが人間として尊重され、健やかに育つための権利を保障する国際条約です。以下の4つの原則に基づき、全部で54の条項が定められています。

参考/引用元:日本ユニセフ協会、子どもの権利条約

5. 日本における子供の権利保護の現状と課題

日本は子どもの権利条約を批准しているものの、制度面では欧米諸国と比べて課題が残されています。また、大変残念なことに、ユニセフの調査では、日本の子供の精神的幸福度は38ヵ国中37位となっており、主に以下の点に関する課題の克服が急務となっております。

- 共同親権・共同監護制度の不在(子供の権利条約第9条)

今日(2025年)段階、離婚後の親権は一方の親にのみ与えられる「単独親権」が原則となっており、子供が両親と継続的に関係を持つ権利が保障されにくい状況であると指摘されています。2024年民法改正により「共同親権」を選択可能となりましたが、引き続き「単独親権」が選択できるようになっており、「子供が共同親権を望む場合でも裁判所や両親次第で単独親権になり得る。」状態となっている点が残課題といえます。

- 子供の意見表明権の軽視(子供の権利条約第12条)

子供が自らの意見を述べる権利は条約で保障されていますが、日本では家庭裁判所や行政手続きにおいて、子供の声が十分に反映されていないケースが多く指摘されています。子供の声を適切かつ慎重に聴取し、その意思を尊重する仕組みを法的に整備することが求められています。

- 児童福祉制度の課題(子供の権利条約第4条、第18~20条)

虐待対応や里親制度などにおいて、人的・財政的資源が不足し、子供の安全と発達を十分に支える体制が整っていないといわれており、これに対する必要資源の投入と専門家の育成などが課題となっています。

おわりに

いかがでしたでしょうか。今回は、世界全体における人権思想の歴史を紐解きながら、日本における子供の権利保護についてお話させて頂きました。

人権思想は人類の長い歴史の中で育まれてきたものであり、今日の社会の成熟度を測る指標でもあます。そして、子供の権利を守ることは、未来の社会を守ることと同義といえることでしょう。日本が明るい未来社会を迎えていくためにも、子供の権利保障制度の充実、人々の理解や協力、そして、子供自身が自らの権利を理解し、尊重される経験を積むことが必要とされています。